市場環境の変化が激しい現代、単独での成長に難しさを感じている経営者も多いのではないでしょうか。そんな中で注目されているのが「アライアンス」です。しかし、「アライアンスとは何か?」「M&Aとの違いは?」「どのように進めればいいのか?」といった疑問を抱える方も少なくありません。

本記事では、アライアンスの基本的な意味から、メリット・デメリット、活用事例までを経営者視点でわかりやすく解説します。

Contents

- 1 同盟?連携?どれが正しい?──アライアンスとは何か?経営における基本概念

- 2 大きな違いは「経営権の譲渡」!──アライアンスとM&Aの違いとは

- 3 5種類の特徴を詳しく解説!──アライアンスの主な種類と特徴

- 4 これだけは覚えておきたい!──アライアンス活用でよく使われるビジネス用語

- 5 シナジー効果などを期待できる!──アライアンスのメリット

- 6 失敗しないためにも事前に要チェック!──アライアンスのデメリットとリスク

- 7 最低でもこれだけは対策しておくべし!──アライアンスを成功に導くポイント

- 8 アライアンスのイメージをもっと深める!──アライアンスの成功事例

- 9 失敗リスクを軽減するために専門家のサポートを!──専門家に相談するメリット

同盟?連携?どれが正しい?──アライアンスとは何か?経営における基本概念

アライアンス(alliance)は日本語に訳すと、「同盟」「連携」「組合」「連合」「提携」といった意味があります。ビジネスにおいては、「業務提携」「戦略的同盟」といった経営手法を指します。

アライアンスの意味と定義

アライアンスとは、企業同士が協力関係を結ぶ経営戦略の一つです。具体的には、複数の企業が特定の目的や利益のために、互いの強みを活かしながら協力体制を構築する経営手法となっています。単なる取引関係ではなく、長期的なビジョンの共有や戦略的な関係構築が重要です。

アライアンスの目的は様々ですが、競争力の向上・市場拡大・新規事業の立ち上げ・技術開発などが挙げられます。企業間で技術・人材・資本などの経営資源を共有することで、相乗効果を生み出し、事業拡大や新市場への参入を図ることが可能です。また、資本関係を伴わないアライアンスも少なくありません。

成長戦略の手法には、アライアンスのほかにM&A(Mergers and Acquisitions)もあります。どちらも自社の利益創出が目的であることは共通していますが、アライアンスではM&Aとは異なり、経営権の移転がなく、協力関係を維持しながら事業を展開する点が特徴です。詳細は次の項目で説明します。

大きな違いは「経営権の譲渡」!──アライアンスとM&Aの違いとは

M&Aとは、「Mergers and Acquisition(マージャーズ・アンド・アクイジションズ)」の略で、「企業の合併と買収」を意味します。M&Aも企業の成長・拡大を目的とする点においては、アライアンスと同じです。

M&Aとアライアンスは、「経営権の譲渡」と「目的」の2つの観点で大きな違いがあります。

| 経営権の譲渡 | 主な目的 | リスク | |

|---|---|---|---|

| アライアンス | なし | ・提携企業同士が互いに利益や成長をもたらすこと | ・ノウハウや技術が流出する可能性がある |

| M&A | あり | ・事業の存続、拡大 ・経営権の取得 |

・基本的に契約の解除ができない |

まず、アライアンスは、企業間で協力し連携していく「協業」の形であるのに対し、M&Aは経営の支配権が移動する「買収」の形で進められます。そのため、アライアンスでは独立性を保ったまま他社と連携することが可能です。反対にM&Aでは、資本や経営権の統合により、より深い連携を通じたシナジー効果が期待されます。

また、アライアンスは提携企業同士がお互いに利益や成長をもたらすことを主な目的としているのに対し、M&Aは事業の存続・拡大を主な目的としているのも大きな違いです。アライアンスでは、第三者割当増資や合併企業設立などのスキームがあり、M&Aでは株式譲渡・事業譲渡・合併・会社分割などのスキームがあります。

それぞれにおけるリスクとしては、アライアンスは経営権が移転せず、解消もしやすい分、ノウハウや技術が流出する可能性があります。一方M&Aは、経営権の譲渡となり、法的にも契約上も大きな変更が伴うため、基本的には契約の解除ができません。 アライアンス・M&Aどちらを選択するにしても、双方の違いを理解した上で検討することが大切です。

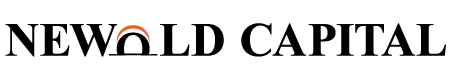

5種類の特徴を詳しく解説!──アライアンスの主な種類と特徴

アライアンスには主に「業務提携」・「資本提携」・「技術提携」・「産業連携・官民連携」・「オープンイノベーション」の5つの形態が存在します。一つずつ詳しく見ていきましょう。

業務提携

業務提携とは、製品・サービス・販路などの共有を目的とした提携のことです。企業同士が技術・人材・ノウハウ・顧客などの経営資源を共有し合うことで協力体制を築きます。

これにより、競争力が向上し、シェア拡大や売上アップにつながります。また、それぞれの企業が単独では達成しづらい目標も実現しやすくなるでしょう。言い換えれば、お互いの得意分野を活かしながら、効果的に利益を上げるビジネスモデルということです。

例えば、「人件費を抑えたい」と考えるコンビニと、「大規模導入を実現したい」と考える無人決済システムの開発会社がいたとします。この場合、双方の利害が一致するため、業務提携を行うことでお互いの経営改善を期待できるでしょう。

また、「ビデオ・オン・デマンド機能が内蔵されたテレビを販売したが、回線工事費がかかることを理由に、なかなか買ってもらえない」という悩みを持つ家電量販店と、「契約数が伸びない」という悩みを持つインターネット回線会社A社があったとします。そこで業務提携を組み、「このテレビを購入すると、A社の回線工事が無料」といったキャンペーンを実施すれば、お互いの悩みを解消できそうですよね。 このように、企業同士が互いの得意分野を共有することで、事業の効率化や売上アップを狙えます。

資本提携

資本提携とは、その名の通り資本の持ち合いにより連携を強めるものです。具体的には、お互いの株式を持ち合うか、一方の企業が提携先の株式を取得することで成り立ちます。

「株式の取得ということは、M&Aと同じなのでは?」と思われるかもしれませんが、資本提携はあくまでお互いの独立性を保ちながら連携するものです。そのため、取得・譲渡する株式数は、取締役の解任や定款の変更といった特別決議を単独で阻止できない「発行株式総数の3分の1未満」に抑えるのが一般的です。

これにより、どちらか一方の企業が絶対的に相手の企業を支配することなく、バランスを保ちながら提携関係を築けます。

資本提携と同時に技術や事業領域の資源を共有するケースも多く、お互いの結びつきが強くなりやすい点が特徴です。ただし、結びつきが強まる分、ほかの提携よりも簡単に契約を解除しにくいため、慎重に進める必要があります。

代表的な事例としては、トヨタ自動車とスズキの資本提携や、楽天グループと日本郵政グループの資本業務提携などがあります。前者は、トヨタが960億円、スズキが480億円を出資し、相互に株式を持ち合い、トヨタの電動化技術とスズキの小型車技術を組み合わせ、商品補完や共同開発を進めるための資本提携です。

後者は、日本郵政が楽天に1500億円出資する形の資本提携で、同時に業務提携も行っています。物流や楽天の携帯電話事業の拡大に向けた協業に加え、金融事業などでの連携を視野に入れた資本業務提携です。

技術提携

技術提携は、研究開発や特許の共有など技術面での協力関係を指し、業務提携の一種として捉えられることもあります。具体的には、提携企業同士がお互いの技術・ノウハウ・人材などを共有することで、新製品の開発や特許技術の利用などを目指す提携です。主に、自動車会社や建設会社といった製造・開発分野で実施されています。

技術提携には、自社の新製品に他社の特許技術が必要となる際に結ぶ「ライセンス契約」や、新製品の共同開発を行う際に結ぶ「共同研究開発契約」なども含まれることが多いです。

技術提携も資本提携と同様に、あくまで各企業の独立性を保ちながら、技術面で協力関係を築きます。それぞれが自社の経営方針や事業を維持しつつ、共通のゴールを目指して連携することが可能です。自社の技術力向上や高度な技術開発だけでなく、優秀な人材の育成や開発リスクの分散なども期待できます。

産学連携・官民連携

産学連携・官民連携は、教育機関や行政との共同研究やプロジェクトを通じた連携です。大学などの教育・研究機関が培ってきた技術や知見を民間企業が活用することで、新たな事業・研究開発につながる可能性があります。

例えば、大学が保有する特許技術や新しい技術を民間企業に提供し、それを企業が実際の製品に組み込むことで、革新的な製品開発や市場での需要に応えることが期待できます。

メリットがあるのは企業側だけではありません。技術を提供した教育・研究機関側もまた、企業が持つ実務経験や現場のニーズをフィードバックしてもらうことで、より実践的な教育カリキュラムを実現できる可能性があります。また、特許使用料を受け取ることで研究資金を確保し、新たな研究・開発に注力できるでしょう。 産学連携・官民連携は様々な業界で実施され、成功事例も多くあります。ノーベル賞を受賞した「青色発光ダイオード」の実用化も、産学連携の成功事例の一つです。

オープンイノベーション

オープンイノベーションは、2003年に米国の研究者によって提唱された概念です。「オープン」は、自社の枠を超えて連携するスタイルを意味し、「イノベーション」は技術革新を意味します。つまりオープンイノベーションとは、外部のアイデア・技術を取り込むことで新しい価値を創出する取り組みです。

オープンイノベーションにおける提携先は、異業種企業、大学、地方自治体など様々です。異なる分野やバックグラウンドを持つ組織が手を組み、専門知識や独自の視点を持ち寄ることで、これまでになかった新たな視点からのアイデアが生まれることを期待できます。

従来は競争に勝ち抜くために、自社で研究開発を行うことが一般的でした。しかし昨今では、業界全体の技術レベル向上により、自社だけでの研究開発が困難になっています。その結果、オープンイノベーションを採用する企業が増えているのです。 また、企業が大学や地方自治体と協力し、地域の課題を解決するプロジェクトを推進するなど、オープンイノベーションは社会的な課題解決にも応用されています。

これだけは覚えておきたい!──アライアンス活用でよく使われるビジネス用語

“アライアンス契約”や“アライアンスパートナー”など、よく現場で耳にするという方もいらっしゃるかもしれません。そこで、現場で頻出する言葉の意味を整理していきます。

アライアンス契約

「アライアンス契約」とは、アライアンスの提携内容と責任を明確にするための契約書のことです。契約書に明記する主要な項目は以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 契約目的 | アライアンス契約の目的を明確に記載する。 |

| 提携範囲 | 双方が提携する具体的な業務範囲・分野などを記載し、役割分担を明確にする。 |

| 費用負担 | 提携における費用負担の割合、支払い方法、収益分配などを記載する。 |

| 契約期間 | 契約の有効期間、契約の更新・解約手続きなどについて記載する。 |

| 情報管理 | 機密情報や知的財産権など、情報の取り扱いや守秘義務に関するルールを明記する。 |

| 解約条件 | 解約の条件を記載し、解約手続きや責任の所在を明確にする。 |

| 紛争解決 | 当事者間での争い・訴訟が発生した際の解決方法や管轄裁判所について記載する。 |

上記の項目のほか、人材の移動に関する規定や競業禁止など、双方で定めた条項があれば追加で記載します。なお、契約書の作成には専門的な知識が欠かせません。弁護士や専門家に相談しながら作成することをおすすめします。

M&Aと比べて、アライアンス契約の締結・解消は簡単に行えます。ただし、後々のトラブルを避けるためにも、アライアンス契約は慎重に行うべきです。また、アライアンス契約を成功させるためには、提携企業同士のコミュニケーションと信頼関係の構築が重要となります。

以上の点を踏まえてアライアンス契約を結ぶのであれば、双方の企業の成長と競争力の強化を期待できるでしょう。

アライアンスパートナー

アライアンス契約を結び、提携相手となった企業や組織のことを「アライアンスパートナー」と呼びます。アライアンスパートナーは、大企業とスタートアップ企業のように規模や影響力に大きな差がある企業同士でも、平等な関係が成立するのが特徴です。 アライアンスパートナーを選定する際は、以下の要素を確認します。

✓自社とパートナー企業の戦略的目標・ゴールが合致しているか

✓双方の専門知識や技術で相互補完関係(=自社に足りないものを補う関係)を築けるか

✓意見交換や情報共有など、コミュニケーションが円滑にできるか

アライアンスパートナーの選定は非常に重要なステップです。最適なパートナーを選定することができれば、事業・利益拡大はもちろん、自社の苦手分野における知識・ノウハウの習得が望めます。

アライアンスマネージャー

アライアンスマネージャーは、企業内でアライアンス活動を統括し、提携関係の推進と調整を行う専任担当者です。アライアンスマネージャーは、主に以下のような業務を行います。

・アライアンス戦略の策定(市場調査、競合分析、計画立案など)

・パートナーシップの構築(パートナーの選定・評価)

・アライアンス契約の交渉と締結

・アライアンスの管理と改善(戦略の策定・実行、モニタリング、調整など)

・各部門との連携(マーケティング、営業、開発、製造などへの協力促進)

・コンフリクトマネジメント(組織内での対立・衝突の解決)

・定期的な成果報告(KPI設定、成果の評価など)

・契約管理

アライアンスマネージャーは、提携企業の協力関係を構築し、目標達成を図る重要なポジションです。アライアンスマネージャーが上手く立ち回れば、アライアンスの成功率も高まるでしょう。

シナジー効果などを期待できる!──アライアンスのメリット

アライアンスを活用することで、単独成長では得られない価値を享受できます。

アライアンスの主なメリットは以下の通りです。

・経営資源の補完とシナジー創出

・コストとリスクの分散

・市場へのスピーディーな参入

それでは、一つずつ詳しく解説します。

経営資源の補完とシナジー創出

アライアンスは、双方の技術・資金・人材といった経営資源を共有することで、より効率的な運営や事業の高度化・拡大を目指せます。自社単独では解決できなかった課題や弱点も克服できるかもしれません。

加えて、それぞれの企業が異なる分野を得意としている場合、シナジー効果によってお互いの強みを補い合うことで、全体のパフォーマンスを向上させ、競争力を高めることも可能です。市場での優位性向上につながるでしょう。

コストとリスクの分散

アライアンスはM&Aに比べて柔軟で、初期投資が小さいという特徴があります。アライアンスの締結には、M&Aのように会社法による厳格な手続きがないため、M&Aに比べて手間やコストを抑えられます。契約の解消も比較的容易に行えるため、万が一アライアンスに失敗してしまった場合でも、リスクは低いと言えるでしょう。

また、低リスク・低コストで技術・製品開発を行える点も魅力的です。技術・製品開発には、資金・時間・人材など、様々な経営資源が必要となります。そこでアライアンス契約を結び、提携先企業の経営資源を活用できれば、低リスク・低コストで開発を実現できます。 新技術や新製品の開発が必要不可欠な現代において、アライアンスは非常に有効な手段といえます。

市場へのスピーディーな参入

現地パートナーとの連携を行うことで、スピード感のある事業展開も叶います。すでに市場へ参入している企業と提携できれば、新たな市場への参入障壁が低くなり、自社でゼロから参入するよりもスピーディーに進められるでしょう。

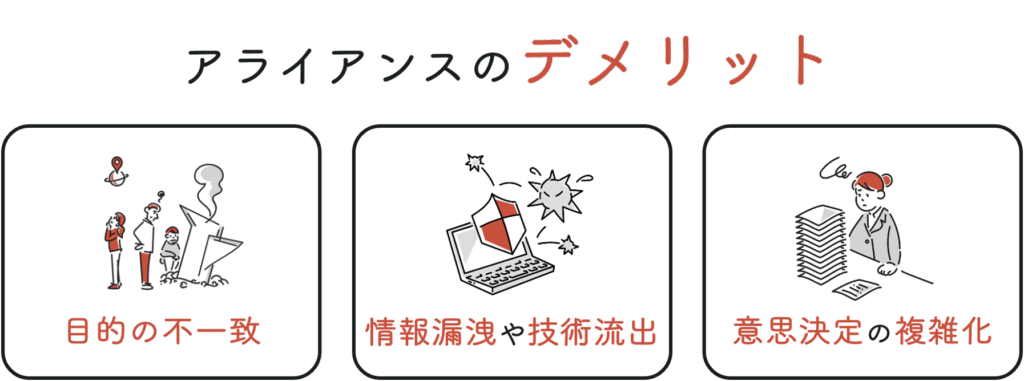

失敗しないためにも事前に要チェック!──アライアンスのデメリットとリスク

アライアンスには、連携ゆえに起こりうる課題も一定数存在します。

主なデメリットは、以下の3点です。

・目的の不一致による関係悪化

・情報漏洩や技術流出の懸念

・意思決定の複雑化

失敗を避けるためにも、あらかじめデメリットやリスクについて知っておきましょう。

目的の不一致による関係悪化

アライアンスで最も重要とされているのが、提携企業間の目的・価値観の一致です。提携初期に目指すゴールを揃えておかないと、摩擦や対立が生じるリスクがあります。最悪の場合、契約破棄に至ってしまうかもしれません。

こうした状況を防ぐためには、契約前にビジョンのすり合わせを丁寧に行うことが大切です。

情報漏洩や技術流出の懸念

密接な連携により、自社の技術やノウハウ、機密情報などが外部に流出してしまう可能性があります。情報漏洩のリスクを抑えるためにも、自社の重要資産を守る対策が必要です。

具体的には、以下のような対策があります。

・情報管理やセキュリティ対策を徹底する

・あらかじめ契約書に秘密保持条項を規定する

・アライアンス契約書とは別に、秘密保持契約書を取り交わす

・提携している技術の活用範囲を限定する

・従業員が競合企業と兼業することを禁止する

また、知的財産権の帰属や利益の分配についても契約書に明記しておくと、アライアンスパートナーの権利の乱用を防げます。

意思決定の複雑化

アライアンスでは、複数企業が関わることで意思決定のスピードが低下する恐れがあります。単一企業で行動するよりも、管理・運営業務が複雑になり、手間やコストもかかるからです。既存の業務フローを変更するなど、調整に時間がかかることを把握した上で進める必要があります。

最低でもこれだけは対策しておくべし!──アライアンスを成功に導くポイント

提携を成果に結びつけるための実践におけるポイントを解説します。

ビジョンの共有と定期的なすり合わせ

アライアンスでは、パートナーと共有する目標・戦略を明確にすることが大切です。提携企業同士の価値観や期待値をすり合わせることで、アライアンスを円滑に進めることができます。 また、進捗状況や課題、意見を共有し合うなど、継続的な対話が関係維持のカギとなります。コミュニケーション手段や頻度は事前に合意しておくと良いでしょう。円滑なコミュニケーションができれば、課題の早期解決にもつながります。

契約・ルールの明文化

後々のトラブルを防ぐためにも、曖昧な部分は文書でカバーすることが大切です。具体的には、アライアンス契約書(提携契約書)に責任の所在や解約条件、損害を与えた場合の対処方法などを記載しておきます。また、機密情報に関するルールなども定めておくと安心です。

相互利益の最大化を目指す姿勢

どちらか一方に偏らない連携が成功につながります。お互いの目的がかみ合わなければ、相乗効果は生まれません。そのため、提携企業それぞれにメリットがある関係性でいる必要があります。パートナー企業がアライアンスに求めるものが何か把握しておくことが重要です。

アライアンスのイメージをもっと深める!──アライアンスの成功事例

次に、アライアンスの実例から学ぶ活用のヒントをご紹介します。

今回ご紹介するのは、以下3つの事例です。

事例①:事業シナジーを見込んだアライアンス(警備会社×結婚相談所)

事例②:地方創生を見込んだアライアンス(バス会社×サッカーチーム)

事例③:環境事業の強化を目的としたアライアンス(航空会社×蓄電池メーカー)

事例① 事業シナジーを見込んだアライアンス(警備会社×結婚相談所)

警備会社の株式会社AIKと、大手結婚相談所の株式会社サンマリエが業務提携を発表しました。結婚相談所は男性会員が少ない傾向である一方、警備業界は男性が多く活躍しています。以上の背景から、双方が提携することでシナジー効果が見込めると考えられます。

そこで、両社のサービスやノウハウを共有し、警備会社・警備員向けの婚活支援サービスを共同で展開しました。これにより、AIKにとっては警備業界のワークライフバランスの向上と、働き手の定着率向上が期待できます。サンマリエにとっては、男性会員の獲得によるサービスの拡大を望めるでしょう。

本提携はシナジー効果により、警備業界の発展と婚活市場の活性化が見込めるアライアンスと言えるでしょう。

事例② 地方創生を見込んだアライアンス(バス会社×サッカーチーム)

栃木県のバス大手会社の関東自動車と、サッカーJ3の栃木シティの運営会社が、選手雇用に関する業務提携を結びました。

本提携の狙いは、関東自動車が栃木シティの選手をバス運転手などとして雇うことで、プロを目指す選手を経済的に安定させることです。同時にバス運転手の人材不足解消も期待できます。

このように地域の企業・団体が手を組むアライアンスは、地方創生の手段としても役立ちます。

事例③ 環境事業の強化を目的としたアライアンス(航空会社×蓄電池メーカー)

日本航空株式会社(JAL)、JAL Agriport株式会社、株式会社パワーエックスの3社が環境事業における業務提携を発表しました。具体的な取り組みとしては、JAL Agriportの農園施設に、電力利用効率が向上する蓄電池「PowerX Cube」を導入。太陽光パネルによる再生可能エネルギー比率を高め、カーボンゼロ農業の実現を目指します。

これにより、単価の高い夏季のいちご生産を可能とし、JALグループの販売網や国内外への輸送力を活かすことで、高収益でサステナブルな農業モデルの確立が期待できるでしょう。

このように、オープンイノベーションを行うことで、地球環境に配慮した持続可能な社会の実現を目指すことが可能です。

失敗リスクを軽減するために専門家のサポートを!──専門家に相談するメリット

アライアンスには戦略的判断が求められるため、専門家に相談することをおすすめします。専門家の介在により失敗リスクを軽減し、最適な形を設計することが可能です。

株式会社NEWOLD CAPITALでは、事業承継や成長戦略を目的としたM&A実行支援のほか、経営幹部の採用やエキスパート活用ソリューションを通じた成長支援事業をしていますので、アライアンスに関するご相談も承っています。 経営に関するお悩みがあればぜひ、お気軽にお問い合わせください。

▼経営幹部人材紹介(NEWOLD Agent)の詳細はこちら

https://agent.newold.co.jp/

▼エキスパート活用ソリューション(NEWOLD Exparts)の詳細はこちら

https://exparts.newold.co.jp/