企業が持続的に成長するためには、適切な「成長戦略」を策定し、実行することが不可欠です。成長戦略は、競争環境の変化に対応し、企業価値を向上させるための指針となります。

本記事では、成長戦略の基本概念、種類、成功事例、そして中小企業と大企業における最適な成長戦略の選び方について解説します。

Contents

- 1 企業の長期的な成長に必要不可欠!──成長戦略とは?

- 2 これを使えば的確に成長戦略を策定できる!──成長戦略を立てる際のフレームワーク

- 3 事業の成長戦略を分類・整理できる「アンゾフの成長マトリクス」

- 4 自社の内部と外部環境を分析できる「SWOT分析」

- 5 マクロ環境の変化を俯瞰的に分析できる「PEST分析」

- 6 大企業・中小企業それぞれの成長戦略を解説!──企業規模別の成長戦略

- 7 メリットや事例を交えて丁寧に解説!──M&Aを活用した成長戦略

- 8 成長戦略の事例を3つご紹介!

- 9 環境の変化や資金面には要注意!──成長戦略を実行する際の注意点

- 10 自社に適した成長戦略を策定しよう!──専門家に相談するメリット

企業の長期的な成長に必要不可欠!──成長戦略とは?

成長戦略は、企業や組織が持続的な成長を遂げるために必要な戦略です。具体的にどういった戦略を指すのか、どのように策定するのかなど、詳しく解説していきます。

成長戦略の定義と重要性

成長戦略とは、企業の長期的な成長を実現するための経営計画のことです。

市場の変化や競争の激化が常に起こり続ける状況下で、企業が安定的な成長を実現するためには、この成長戦略が欠かせません。

特に中小企業にとっては、事業環境の変化に柔軟に対応しながらも、自社の強みを活かした持続的な成長モデルを構築することが、企業の存続と発展の鍵を握ります。

東京商工リサーチによる「2023年 倒産企業の『平均寿命』調査」によれば、2023年に倒産した企業の平均寿命は23.2年と、過去2番目の短さとなりました。外部環境の変化に柔軟に対応しきれなかったことや、競争の激化により、企業の寿命は年々短くなっているのが実情です。

*参考:東京商工リサーチ「2023年 倒産企業の『平均寿命』調査」より

このような状況下では、現状維持はすなわち衰退を意味します。

これまでの延長線上で経営を続けるだけでは、市場の変化に取り残され、競争力を失ってしまうリスクが高まります。だからこそ、市場の変化を先読みし、成長のための戦略的な打ち手を講じる「成長戦略」が、企業経営において一層重要になっています。

また、成長戦略には、組織改革や市場の開拓なども含まれるため、組織全体の方向性を示すという側面もあります。方向性を示すことで、社員のモチベーションが高まり、組織が一丸となることが期待できるでしょう。

経営者が成長戦略を考える際の基本視点としては、未来を見据え、企業のビジョンに沿って戦略を立てることが一般的です。具体的には、顧客ニーズ、市場環境、競合他社、競争優位性などの情報収集・分析を行い、様々な要素を考慮して立案します。場合によっては、衰退事業から撤退し、特定の事業に経営資源を集中させる決断も必要です。

戦略に盛り込むべき具体的な要素としては、既存顧客の満足度向上や新規顧客の獲得、新商品・サービスの開発、組織の効率化などが挙げられます。さらに、競合他社と差別化を図る視点も欠かせません。近年では海外市場への進出といったグローバル化も注目されています。 いずれにせよ、「企業が持続的に成長するために、どのように変化していくか」という方針を、経営者の頭の中だけでなく、社員や顧客に伝わるように言語化することが重要です。

企業の成長フェーズと戦略の関係

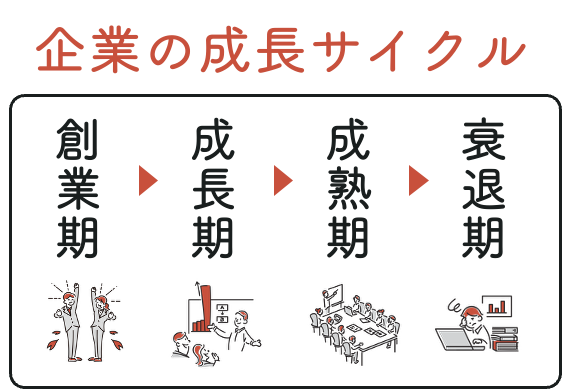

成長戦略を立案する際は、企業の成長フェーズごとに適した計画を考えることが大切です。企業の発展における4つの成長ステージは、「創業期」「成長期」「成熟期」「衰退期」に分けられます。

創業期は、その名の通り起業・創業して間もないフェーズで、まだ事業が確立していないことが多いです。

このフェーズでは、経営陣がいかにスピーディーに事業の基盤を固められるかが鍵となります。

成長期は、顧客やリピーターが定着し、収益が安定してくるフェーズです。安定期と呼ばれることもあります。

さらなる企業成長に向け、人材確保・育成が求められ、組織を統率する管理者の存在も欠かせません。

成熟期は、事業の成長がひと段落し、組織体制や業務の見直しが求められる段階です。

このフェーズに合った成長戦略を講じなければ、すぐに衰退期へと突入してしまいます。リアルタイムで経営状況を正確に把握し、次に何を注力すべきか慎重に見極めることが大切です。

衰退期は、売上・利益が低迷するフェーズであり、事業撤退や組織改革といった、大きな選択が迫られることもあります。このフェーズの企業がM&A(企業の合併・買収)を行うケースも少なくありません。衰退期から新規事業の立ち上げなどが行われると、再び創業期に移行するケースも見られます。

これら4つのフェーズのうち、企業成長の観点で特に重要なのが、「成長期」と「成熟期」です。この時期の経営方針の策定こそが、成長戦略の核心となります。適切な成長戦略を策定するためには、自社の現状やフェーズを正確に把握することが重要です。

とはいえ、内部の人間が社内の状況を俯瞰的に捉えるのは簡単ではありません。フレームワークや経営コンサルタントなどを活用し、定期的に自社の状況を把握することが望ましいでしょう。

これを使えば的確に成長戦略を策定できる!──成長戦略を立てる際のフレームワーク

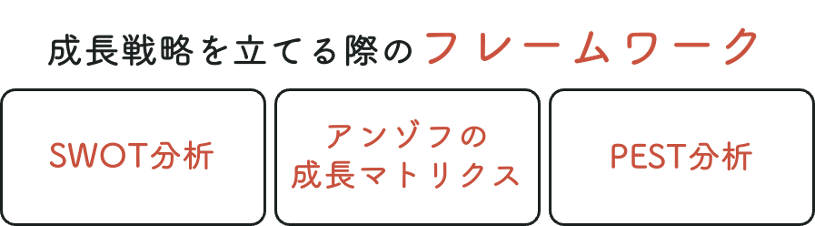

では、実際に成長戦略を策定する際、具体的にどのように進めれば良いのでしょうか。成長戦略の策定に効果的な手法として、「フレームワークの活用」が挙げられます。

フレームワークに当てはめることで、自社の現状や課題、強み・弱みなどを正確にとらえることが可能です。また、情報がシンプルにまとまるため、社員や取引先に共有するツールとしても活用できます。

ここでは、以下の役立つフレームワークを紹介していきます。

・アンゾフの成長マトリクス ──事業の成長戦略を分類・整理

・SWOT分析 ──自社の内部と外部環境を分析

・PEST分析 ──マクロ環境の変化を俯瞰的に分析

事業の成長戦略を分類・整理できる「アンゾフの成長マトリクス」

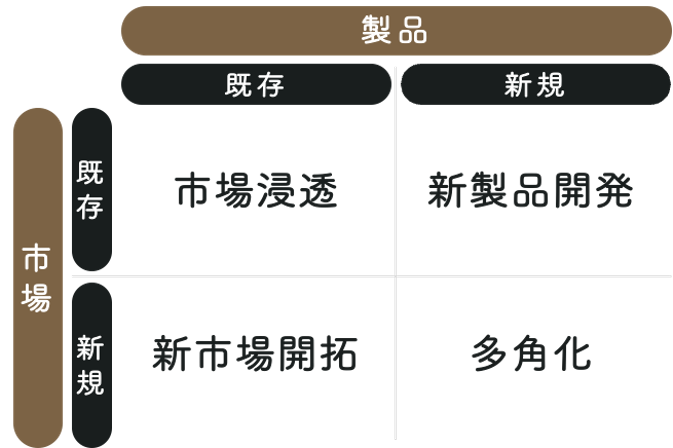

アンゾフの成長マトリクスとは、企業の成長戦略向けに生まれたフレームワークです。経営学者のイゴール・アンゾフ氏が提唱した理論で、新しいビジネスを展開する際に、具体的な方法や方向性を決めるためのツールとして利用されます。 アンゾフの成長マトリクスは、以下の図のように成長戦略を「製品」と「市場」の2つの軸を基準に、「既存」と「新規」に分類して成長戦略を検討します。

それぞれ、

・既存市場×既存製品→「市場浸透戦略」

・新規市場×既存製品→「新市場開拓戦略」

・既存市場×新規製品→「新製品開発戦略」

・新規市場×新規製品→「多角化戦略」と定義しています。

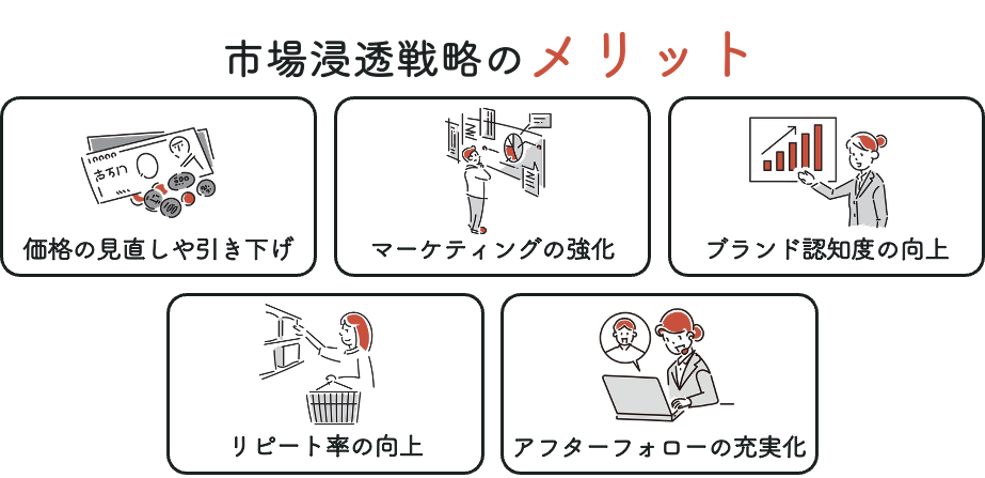

市場浸透戦略

市場浸透戦略は、既存市場におけるシェア拡大を目的とした戦略です。競争優位性を活かして、顧客獲得を強化する手法であり、「既存市場×既存製品」の組み合わせが該当します。ある程度体制が整っていることが多いため、事業を展開しやすく、リスクを抑えられる点がメリットです。

具体的な内容としては、以下のような例が挙げられます。

・価格の見直しや引き下げ

・マーケティングの強化

・ブランド認知度の向上

・リピート率の向上

・アフターフォローの充実化

こうした戦略を通じて、競合他社からシェアを奪い、既存顧客の満足度を向上させることが目的です。 身近な例としては、マクドナルドの「朝マック」や「ハッピーセット」などの戦略が挙げられます。日本ではかつて「ハンバーガーは昼や夜に食べるもの」という認識が一般的でしたが、「朝マック」によって、今では朝からハンバーガーを食べる習慣が、徐々に浸透しました。また、「ハッピーセット」の導入により、親子でマクドナルドに訪れる人が増えました。

他にも、ケンタッキーフライドチキンでは、「記念日やクリスマスなど特別な日に食べるもの」という認識が広がっていたところに、「今日、ケンタッキーにしない?」というキャッチコピーでプロモーションを行うことで、日常的な利用を促進しました。 このように、あくまで製品そのものは変えずに、市場に深く浸透させる戦略が、「市場浸透戦略」です。

新市場開拓戦略

新市場開拓戦略は、既存製品・サービスにおいて、新規市場(海外市場や新規ターゲット層)への参入を果たす戦略です。「新規市場×既存製品」の組み合わせが該当します。

具体的な内容としては、以下のような戦略があります。

・一部エリアから全国に拡大

・日本から海外にエリアを拡大

・事業会社だけでなく、自治体や教育機関に顧客を拡大

ただ拡大するだけでなく、綿密な分析や調査に基づき、成長が見込める市場やターゲットを見定めることが重要です。当然、市場浸透戦略よりも作業量やコストの負担は大きくなる傾向があります。また、商品力に加えて、営業力や販売ネットワークなどの「売る力」も欠かせません。

身近な例としては、一風堂(力の源ホールディングス)のグローバル戦略が挙げられます。一風堂は日本発のラーメン専門店であり、「とんこつラーメン」という既存製品を軸に、アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ、アジアなど世界中へ展開しています。現地店舗ではラーメンの基本的な味は維持しながら、現地ニーズに合った商品を提供することで、市場浸透力を高めています。

またカルビーの「フルグラ」も市場開拓戦略に成功したと言えるでしょう。もともとグラノーラは「忙しい時に食べるもの」という認識がありましたが、「フルグラ」がシリアル市場から朝食市場に転換したことで、「朝食で食べるもの」という認識が広がり、売上を伸ばすことができました。 このように、既存の製品を新しい市場へ拡大・転向することで、さらなる成長を期待できるというのが、市場開拓戦略です。

新製品開発戦略

新製品開発戦略とは、既存の顧客層・市場に対して、新しい製品やサービスを提供する戦略で、「既存市場×新規製品」に該当します。

既存市場で展開する戦略のため、新規市場開拓のコストはかかりません。ただし、人材の育成や設備準備にコストがかかります。既存市場のニーズに対応した商品かつ、競合と差別化を図った商品を開発できるかが重要です。

具体的な事例としては、アサヒビールやソニーのプレイステーションにおける戦略です。アサヒビールは長年、ビール市場(既存市場)において安定した地位を築いてきましたが、2021年に発売した「生ジョッキ缶」は、これまでにない革新的な製品として話題を呼びました。従来の市場に対し「新しい体験型製品」で再アプローチを図った戦略です。

ソニーでは、ゲーム機「PlayStationシリーズ」で多くのユーザーを抱える既存市場を持っています。そこに対して、『PlayStation VR』という新規製品を投入しました。ゲームユーザーという既存市場に対して、新たな体験価値をもたらす製品を投入した事例です。

このように、既存市場において新商品を開発することでシェアを伸ばしビジネスの成長を促す戦略が、新製品開発戦略です。

多角化戦略

多角化戦略とは、全く新しい市場に新しい製品やサービスを展開する戦略で、「新規市場×新規製品」の組み合わせに該当します。この戦略により、事業ポートフォリオを拡大し、リスク分散を図ることができます。ゼロからのスタートとなるため、多大なコストやリソースがかかる反面、成功すれば複数の業界でのシェアを獲得できる点が大きな魅力です。

多角化戦略には、「関連多角化」と「非関連多角化」があります。

関連多角化は、既存事業と関連性が高い事業に進出することで、既存事業の製品やノウハウをそのまま活かせるため、成功しやすいとされています。一方、非関連多角化は、既存事業との関連性が低い事業へ進出する戦略です。関連性が低い分、関連多角化よりも難易度が高くなります。

関連多角化戦略の事例としては、セブンイレブンやヤマハが挙げられます。セブンイレブンはコンビニエンスストアの運営に加え、自社製品の開発やセブン銀行ATMの設置など、従来のコンビニの枠を超えた新たな分野へ事業を展開しています。1つの店舗内で展開できるという点では、関連多角化の一例と言えます。

ヤマハはもともとオルガンの製作から事業が始まり、音楽業界での地位を確立してきました。音楽関連事業を拡充してきた点では、関連多角化戦略の典型例と言えます。

さらにヤマハは、英語教室やリゾート開発など、音楽とは直接関係のない分野にも進出しており、非関連多角化を積極的に行っていることが特徴です。このように、新たな市場で新しい製品やサービスを展開する成長戦略が、非関連多角化と定義されます。

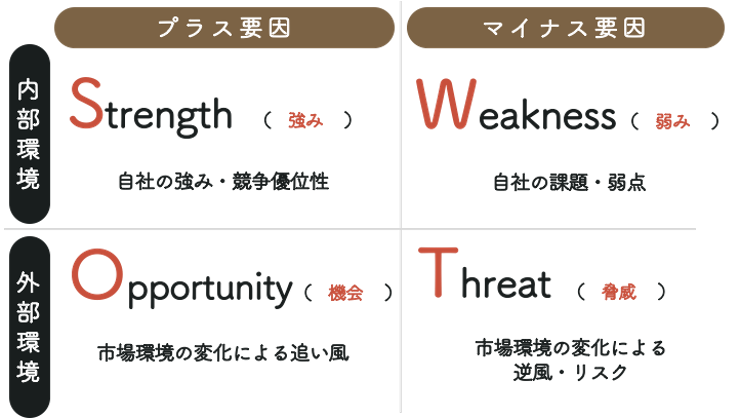

自社の内部と外部環境を分析できる「SWOT分析」

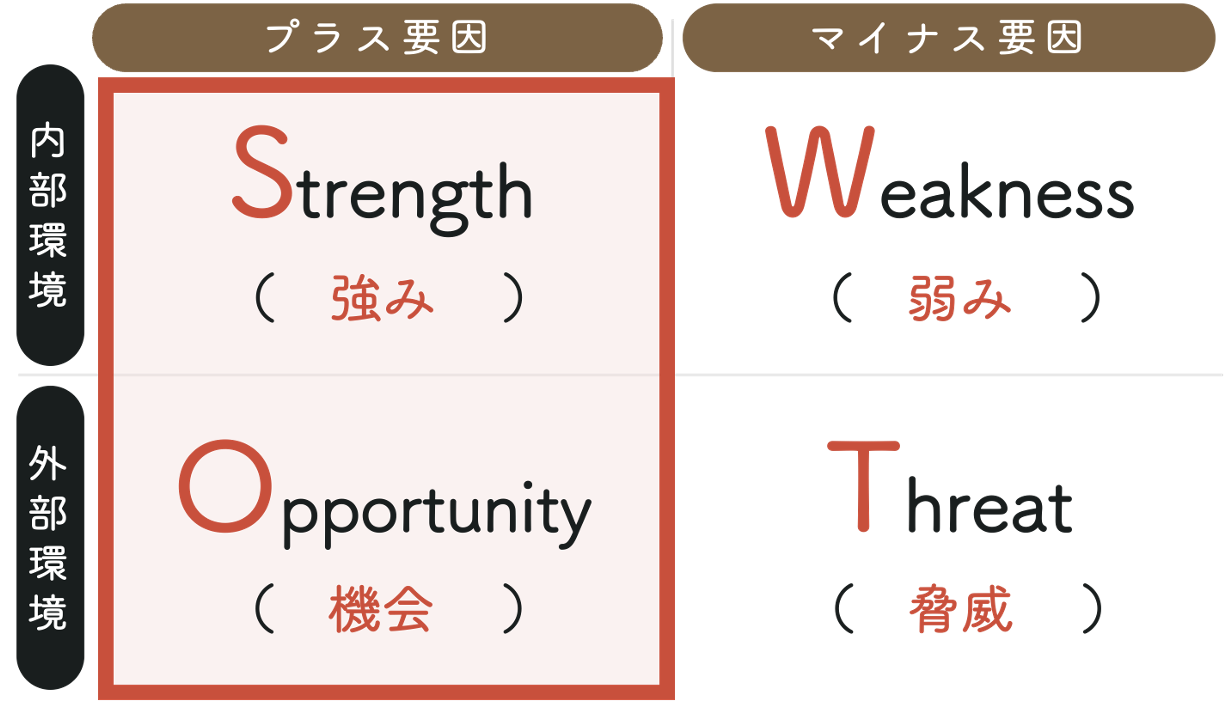

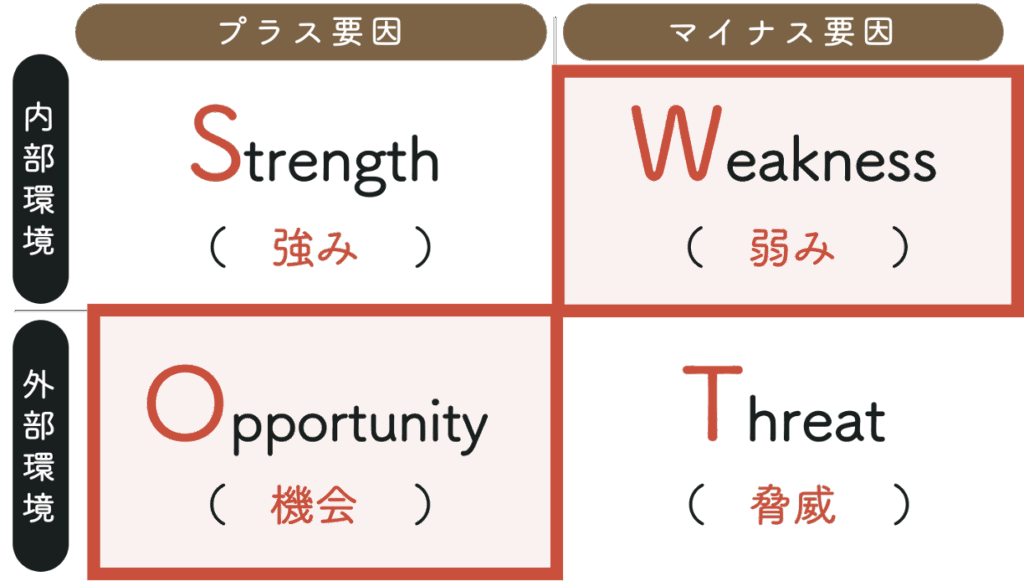

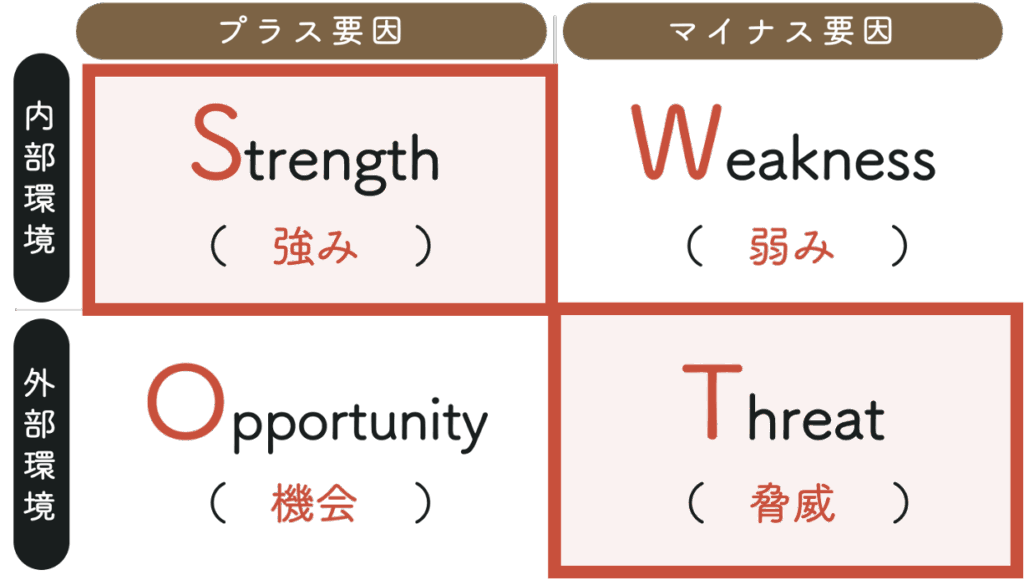

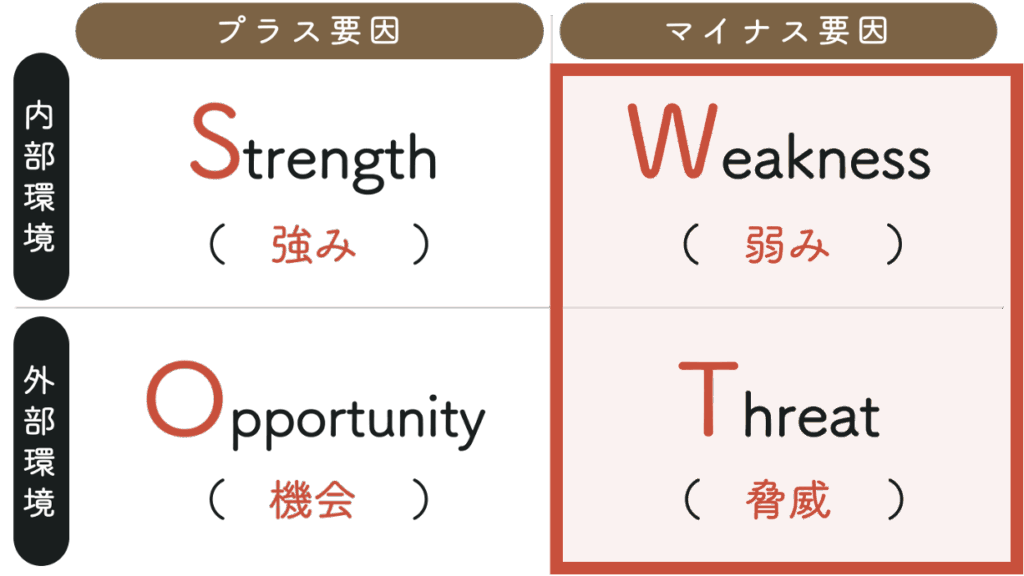

SWOT分析は、自社の強み・弱みを分析し、成長戦略を策定する方法です。SWOTという名称は、フレームワークで活用する以下4つの頭文字が由来となっています。

・Strength(強み)

・Weakness(弱み)

・Opportunity(機会)

・Threat(脅威)

SWOT分析の表

SWOT分析では、以下のような表を使って分析するのが一般的です。

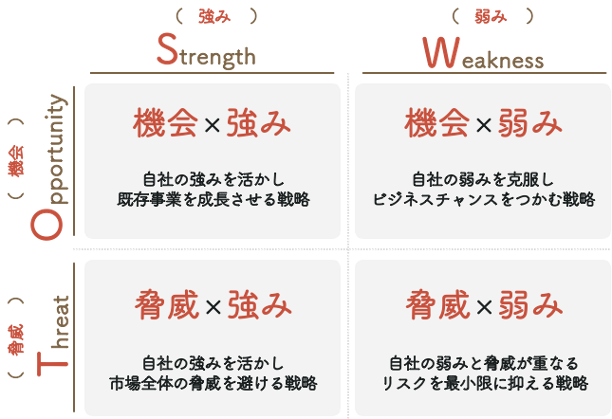

クロスSWOT分析

また、フレームワークをさらに掘り下げて分析する際は、「クロスSWOT分析」が効果的です。強み・弱み、機会・脅威それぞれを組み合わせて、新たな戦略を生み出すことができます。組み合わせ方は、以下のようなイメージです。

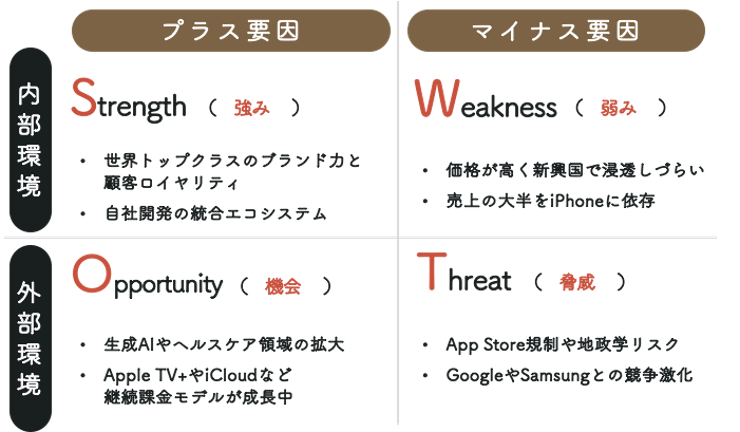

では、実在する企業をもとにSWOT分析をしてみましょう。例えば、グローバル企業の代表格であるApple社の場合、以下のように当てはめることができると思います。

本コラムでは、Appleの現状をSWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)で整理したうえで、今後どのような戦略が考えられるかを筆者の視点で考察してみます。あくまで一つの見解・参考情報としてご覧ください。

1. 【攻めの戦略】Strength×Opportunity(強み×機会)

自社エコシステムに生成AIを統合し、製品体験の高度化を図ることや、Apple Watchなどのヘルスケア領域を拡張し、「健康管理のパートナー」としての地位を確立する動きは今後も加速すると考えられます。

2. 【成長のための改善戦略】Weaknes×Opportunity(弱み×機会)

価格の高さやiPhone依存という課題に対しては、手頃な価格の製品ラインや、iCloud・TV+などサービス収益の多角化によってリスクヘッジを図ることが求められるでしょう。

3. 【守りの戦略】Strength×Threat(強み×脅威)

App Storeの独占性に関する欧州規制への対応や、中国依存のサプライチェーンからの脱却など、強みを活かしたリスク分散の設計が重要になってくるでしょう。

4. 【危機回避の戦略】Weaknes×Threat(弱み×脅威)

「iPhone依存 × 規制強化」といったダブルリスクに備え、AR/VRや教育・ビジネス分野への投資を強め、次なる成長領域を見出すことが重要だと考えられます。

このように、SWOT分析を活用することで、効果的な成長戦略を導き出す一助になると考えます。

マクロ環境の変化を俯瞰的に分析できる「PEST分析」

PEST分析は、マクロ環境の変化を考慮し、成長戦略を策定するフレームワークです。外部環境を分析することで、自社に与える影響やリスクを把握し、正しい戦略や適切な対策を立てることができます。

PEST分析で軸となる要因は以下の4点です。

|

Politics (政治) |

政策、規制の強化・緩和、政権交代、税制の変化、補助金・交付金制度 など |

|---|---|

|

Economy (経済) |

GDP、経済成長率、消費者動向、インフレ率・失業率、株価・為替・金利 など |

|

Society (社会) |

人口動態、ライフスタイルの変化、価値観・トレンドの変化、教育水準、文化的背景、社会的事件 など |

|

Technology (技術) |

技術革新・研究開発、ビッグデータの活用、DX化、特許 など |

外部環境の変化を正確に捉えるためには、常にアンテナを張ることが大切です。外部環境に関する情報を収集し、PEST分析を行うことで、効果的なマーケティング戦略を策定できます。

大企業・中小企業それぞれの成長戦略を解説!──企業規模別の成長戦略

企業規模やフェーズによって適した成長戦略が異なるので注意が必要です。大企業・中小企業それぞれに適した成長戦略について解説します。

大企業に適した成長戦略

大手企業においては、M&A戦略の活用、グローバル展開、既存ブランドの強化といった多角的な成長戦略が適しています。

例えばM&A戦略の場合、買い手はM&Aを通じて、新規事業や市場開拓にかかるコストを削減することが可能です。また、自社が持っていない分野や苦手とする分野を補完できる企業とM&Aを行うことで、自社の弱みを克服することも期待できます。

さらにM&Aには、業界再編を促進する役割もあります。特に、需要が飽和した成熟産業においては、大企業同士が顧客獲得競争に陥り、双方が疲弊することで、経済に大きな影響が及んでしまうのです。

そこで、競合企業同士がM&Aによって統合することで、過度な競争を抑制し、経済への悪影響を軽減することが可能です。また、成熟期にある企業が新たな市場に進出する手助けにもなるでしょう。

加えて、大企業はグローバル展開を視野に入れる企業も多くあります。新興市場や成長市場への進出を通じて、新たな顧客基盤を獲得し、売上拡大を図ります。グローバル展開により、リスクの分散や市場の多様化にもつながる点が特長です。 その他、既存ブランドの価値を高めるために、マーケティング活動や製品の改良を行うのも大企業の成長戦略の一つです。ブランドの認知度を高めることで、競争優位性を維持することができます。また、既存ブランドの下で新製品を開発し、ラインナップを拡充することで、顧客の多様なニーズに応えられるでしょう。

中小企業に適した成長戦略

中小企業の主な成長戦略として、「ニッチ市場を狙った差別化戦略」「資本提携やアライアンスの活用」の2点が挙げられます。

ニッチ市場を狙った差別化戦略

まず、ニッチ市場を狙った差別化戦略とは、小規模な市場で相対的に優位なシェアを獲得し、収益を上げる戦略のことです。一般的に「ニッチ戦略」や「集中戦略(差別化集中)」と呼ばれています。

ニッチ市場をターゲットにすることで、競争が少なくなり、特定のニーズに応える製品やサービスを提供しやすくなります。こうした市場に特化することで、ブランドの認知度を向上させることが期待できます。また、当初は小規模だった市場が成長することで、大規模な市場に発展することも珍しくありません。

なお、ニッチ戦略は、収益性や認知度の観点から、その分野で「ナンバー1」あるいは「オンリー1」を目指すことが望ましいでしょう。

資本提携やアライアンスの活用

次に、他社との資本提携やアライアンス(業務提携)を活用することで、新規市場への参入や技術導入がしやすくなります。提携先と協力し、共同プロジェクトを進めることで、シナジーが生まれ、競争力の強化につながります。加えて、コスト削減やリスク分散といった効果も期待できます。

メリットや事例を交えて丁寧に解説!──M&Aを活用した成長戦略

これまで、成長戦略に役立つフレームワークや、大手企業・中小企業それぞれに適した戦略をご紹介してきました。ここでは、成長戦略の具体的な手段の一つとして、M&A(企業の合併・買収)を活用する方法に注目します。

M&Aは、企業との合併・買収を通じて、市場シェアを拡大する戦略です。

M&Aを成長戦略に取り入れることで、他社との統合を通じて市場シェアを拡大することが可能になります。

代表的なパターンとしては、以下のようなものが挙げられます。

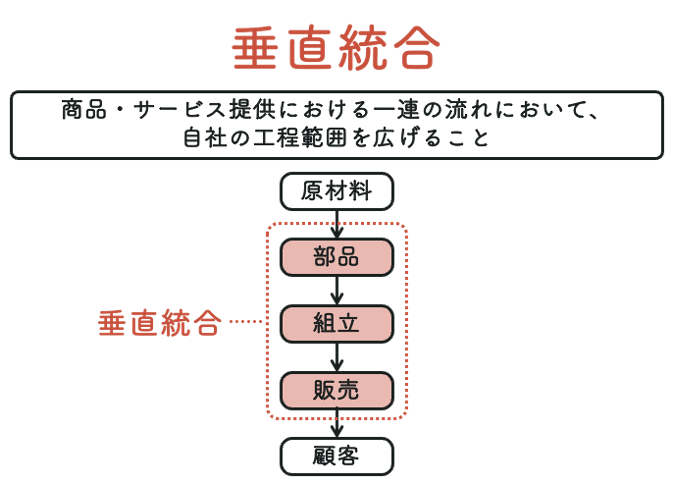

垂直統合

商品・サービス提供における一連の流れにおいて、自社の工程範囲を広げること

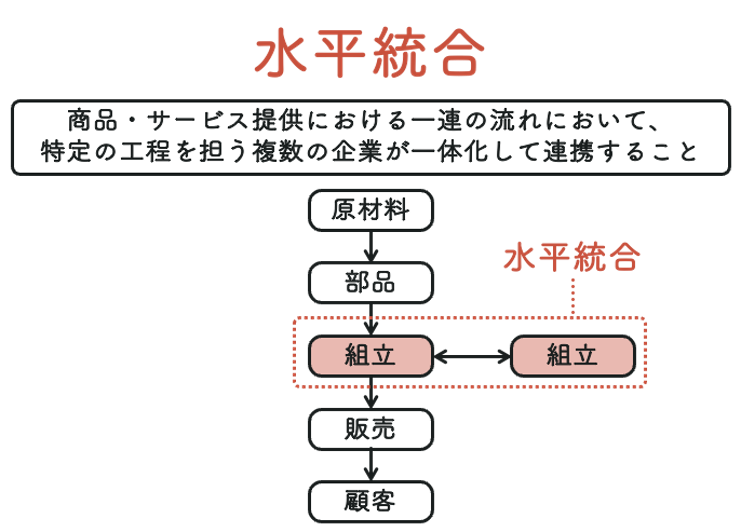

水平統合

商品・サービス提供における一連の流れにおいて、特定の工程を担う複数の企業が一体化して連携すること

エリア拡大

地理的な進出によって市場を広げること

新規事業への進出

異業種との統合を通じて新しい分野に参入すること

技術・知識・リソースの獲得

自社にない強みを持つ企業を取り込むことで競争力を強化すること

ただし、M&Aは買収を実施した時点で完了ではなく、その後の「統合プロセス(PMI:Post Merger Integration)」が成功の鍵を握ります。PMIでは、経営・業務・組織文化などの統合を速やかに進め、買収効果を最大限に引き出すことが求められます。統合に時間がかかりすぎると、シナジーが発揮されず、期待した成長が実現しないリスクもあります。

M&Aによる成長戦略のメリット

M&Aによる成長戦略には、「事業シナジーの創出」「短期間での事業拡大」という大きく分けて2つのメリットがあります。

事業シナジーとは、複数の企業が協力し合うことで起こる相乗効果のことです。M&Aでは、譲受企業と譲渡企業が合併することで、互いの強みを活かし、弱みを補うことができます。それにより、大きな成長が見込めるでしょう。

また、スピード感を持って事業拡大を実現することも可能です。というのも、新規事業を0から立ち上げるよりも、優れた人材や業界のノウハウを持つ企業の事業を譲り受けたほうが、コスト削減と迅速な収益化が可能となります。すでに事業のベースが整っているため、リスクが少ない点もメリットの一つです。

このように、M&Aによる成長戦略には様々なメリットがあります。

成長戦略の事例を3つご紹介!

M&A活用による成長戦略の成功事例

今回ご紹介するのは、大阪に本社を構え、ECのルームウェア販売事業を行う株式会社クウォンツが、自社の成長戦略としてアパレル業界に特化した倉庫内作業・物流コンサル企業の株式会社アイビーカンパニーとのM&Aを選択した事例です。

クウォンツ社は「Luanna Jena」という自社ブランドを展開し、ECチャネルに特化して着実に成長を遂げてきました。しかし、少人数体制での運営ゆえ、在庫管理や欠品率の課題、そしてブランドの更なる認知拡大が成長の壁となっていました。

こうした中で、代表の寺田氏が選んだのは「自社の強みは維持しつつ、オペレーション面でのパートナーを得る」という形でのM&A。株式譲渡ではなく、EC事業のみを譲渡する事業譲渡スキームを採用しました。 譲受企業となったアイビーカンパニーは、アパレル業界に特化した物流体制と倉庫管理のノウハウを持ち、多くのアパレルブランドの裏方として高い評価を得ている企業です。同社は「単なる物流業務」から一歩踏み込み、「顧客ブランドの事業拡大」そのものに関与することで、本業のサービス向上を図りたいといった思いを持たれていました。

M&Aによる資本提携後は、クウォンツ社のルームウェアが、アイビーカンパニーが保有する倉庫に順次移管され、欠品率低下・在庫精度向上といった定量的な効果が見え始めています。さらに、強化された体制によって開発リソースが確保され、新商品の展開も見据えた動きが始まっているようです。 この事例が示すように、M&Aは資本のやりとりだけでなく、組織の課題を解決し、未来に向けて成長する手段でもあります。事業を一段上に引き上げたい、壁を乗り越えるきっかけを探している。──そんな企業にとって、M&Aは重要な選択肢の1つとなるでしょう。

詳細はYouTubeをご覧ください

上場を目指すA社の企業価値向上(成長戦略)成功事例

※今回紹介する事例は、弊社で実際にあった案件を参考にしていますが、業界・社名などは変更しています。

A社が属する業界は上場企業がほとんどないため、上場することで、業界にインパクトを与えたいという考えを持たれていました。

ご相談内容は、「上場を目指すにあたり、具体的に何を検討しどう進めればいいのか」「業績をどう伸ばすべきか」といったものでした。

そこで、まずはSWOT分析を用いながら、課題を「資本政策」と「営業組織・営業方法」の2つに分けて、それぞれの対策を実行することにしたのです。

まず「資本政策」では、最適な資本政策に向けた様々なシミュレーションを行い、オーナーに適したパターンを導き出しました。さらに、提案だけにとどまらず、上場を目指すための手段として、M&Aを活用した場合の相手先候補の選定や交渉まで支援しました。

次に「営業組織・営業方法」については、KPI設定から入り込み、計画だけでなく、アプローチ方法なども含めて全面的にサポートしました。特定業界への営業がうまく進んでいなかった点については、専門家を派遣することで成果につなげました。その結果、営業実績はもちろん、社員のモチベーションを伸ばすことに成功しています。

このように、業界に上場企業がないという市場環境をチャンスと捉え、自社の強みと課題を当社アドバイザーとともに分析。SWOT分析を通じて戦略を深め、成長戦略を具体的に実行した成功事例です。

経営方針に悩むB社の解決と成功事例

B社は、社長歴30年以上の企業です。しかし、時代の流れに中々ついていけないという悩みを抱えていました。さらに、幹部内での意思疎通がうまくいかず、経営における一体感の欠如が課題となっていました。

相談内容としては、「会社を今後どのようにすればいいか」という漠然としたものでした。対策としては、「中期経営計画の立案」と「マーケティング戦略」の2つを実施しました。

まず、「中期経営計画の立案」では、当時B社には明確な経営方針が定まっていませんでした。そこで、現場を巻き込みながら、全従業員と面談を行い、現場の意見や課題を丁寧にヒアリング。その結果、現場と経営陣で抱える価値観のギャップが明確になりました。この情報を基に、アンゾフの成長マトリクスを用いて、既存市場・新市場における成長戦略を整理。既存事業の深化だけでなく、新たな業務提携やサービス拡大の可能性についても議論を進めました。これにより、中期経営計画はより実現性のある内容となり、組織の方向性も明確化されました。

2つ目の「マーケティング戦略」では、集客面に課題がありました。具体的には、自社の強みや魅力をどのように伝えるべきかが明確になっておらず、狙ったターゲット層への訴求が不十分だったのです。そこで私たちは、まず現状の課題を丁寧にヒアリングし、情報を整理しました。

PEST分析を用いて、政治(P)・経済(E)・社会(S)・技術(T)の観点から外部環境を分析しながら、誰に・何を・どのように伝えるべきかという観点で訴求ポイントを明確化し、効果的なマーケティング施策を立案。

このように、経営の方向性が不透明だったB社に対して、内部の声を可視化しつつ、フレームワークを活用して課題解決への道筋を明確化し、事業と組織の両面で変革を促した、実行支援型の成功事例です。

環境の変化や資金面には要注意!──成長戦略を実行する際の注意点

ご紹介した事例のように企業のさらなる成長に欠かせない成長戦略ですが、実行する際にはいくつか注意点があります。ここでは、成長戦略における注意すべきポイントを、以下の2点に分けて解説します。

・競争環境の変化を考慮する

・資金調達とリスクマネジメント

それでは、順番に詳細を見ていきましょう。

① 競争環境の変化を考慮する

成長戦略を立てる際には、市場や競争環境の変化を正確に予測することが重要です。

具体的には、未来予測をした上で外部環境や競争相手、顧客・従業員の視点から課題を分析することが最初のステップとなります。競争相手の動向、市場のトレンド、新技術や規制の変化などを常にチェックし、迅速に対応できるよう準備しておくと良いでしょう。

② 資金調達とリスクマネジメント

成長戦略を実行するための資金調達方法を計画することが重要です。銀行融資、ベンチャーキャピタル、エクイティファイナンスなど、多様な資金調達手段を検討し、最適な方法を選びましょう。PEファンドやLBOなどの活用もおすすめです。

また、リスクを最小限に抑えるための対策を講じる必要があります。事業リスクを定量的・定性的に分析し、適切なリスク管理策を導入します。保険やヘッジング、リスク分散などの手段も活用し、リスクをコントロールしましょう。

自社に適した成長戦略を策定しよう!──専門家に相談するメリット

企業が持続的に成長するためには、適切な成長戦略の策定と実行が必要です。成長戦略は競争環境の変化に対応し、企業価値を向上させるための指針となります。

株式会社NEWOLD CAPITALは、成長戦略実現ファームとして、M&Aにとどまらず、企業価値向上支援や成長戦略の策定・実行支援も幅広く対応しています。

豊富な経験と専門性を持つアドバイザーが、貴社の成長戦略をサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。