PER(株価収益率)は、企業の株価が割安か割高かを判断する重要な指標です。投資家だけでなく、経営者にとっても、自社の株価水準や市場の評価を把握するための重要なツールとなります。

ただし、PERの数値だけを見て判断すると誤った結論を導く可能性もあります。本記事では、PERの基本概念、計算方法、目安、PBRとの違い、活用時の注意点を詳しく解説します。

Contents

企業価値や投資判断に活用される!──PER(株価収益率)とは?

PER(Price Earnings Ratio)は、日本語では「株価収益率」と訳します。

株価が企業の収益力に対して適正かどうかを判断する指標のことで、投資家や経営者が企業価値を評価する際に活用されます。

PERの概要

PERは企業の収益力と株価の関係を示す指標です。もっと簡単に言えば、「株価がお買い得かどうか判断する指標」と言えるでしょう。具体的には、1株あたりの利益(EPS)に対して株価が何倍であるのかを表します。

PERの単位は「倍」で表します。

PERが低ければ利益に対して株価が安いので、お買い得となるわけです。一方、PERが高い場合は、利益に対して株価が割高であることを意味します。ただし、高いPERは将来の成長に対する市場の期待を反映している場合もあり、単純に「高い=悪い」とは言い切れません。

なお、PERは上場企業が提出する有価証券報告書や四半期ごとの決算短信を通じて、確認することが可能です。

具体例で実際に計算しながら丁寧に解説!──PERの計算方法

次に、PERの計算式とその具体的な計算方法を解説します。

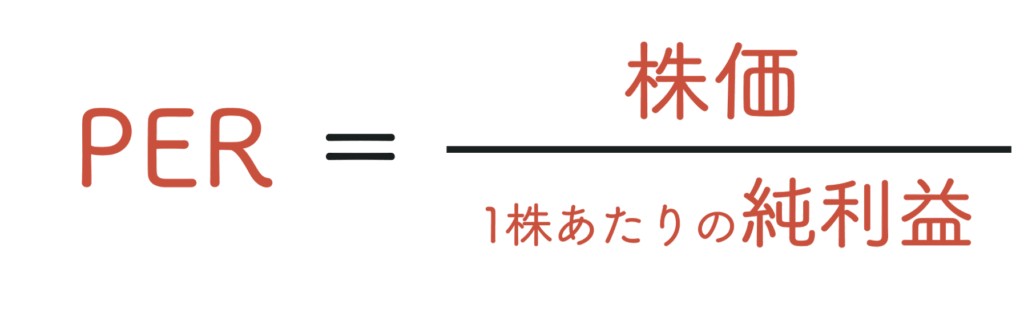

PERの計算式

PERを算出する計算式は以下の通りです。

【 株価 ÷ 1株あたりの純利益(EPS)】

EPSについては次の項目で詳しく解説しますが、1株あたりの当期純利益を指すもので、単位は「円」です。

計算式は以下の通りです。

【当期の純利益÷発行済株式総数】

それでは、具体的な例に当てはめて計算してみましょう。

| 1株あたりの株価 | 当期純利益 | 発行済株式 | 1株あたりの純利益(EPS) | |

|---|---|---|---|---|

| A社 | ① 3,000円 | ② 150億円 | ③ 1億株 | ④ 150円 |

| B社 | ⑤ 3,000円 | ⑥ 200億円 | ⑦ 1億株 | ⑧ 200円 |

まずはA社のEPSから導き出します。

分かりやすいように既に答えを表に記載していますが、

【当期の純利益(②150億円)÷発行済株式(③1億株)=150円(④)】という計算式で導き出しました。

これをもとに、PERの計算式に当てはめると以下のような結果になります。

【株価(①3,000円)÷1株あたりの純利益(④150円)=20倍】

つまり、A社のPERは【20倍】となります。

次にB社のPERです。同じように計算式に当てはめてみましょう。

まず、EPSは【当期の純利益(⑥200億円)÷発行済株式(⑦1億株)=200円(⑧)】となりますね。

これをもとにPERの計算式に当てはめると、

【株価(⑤3,000円)÷1株あたりの純利益(⑧200円)=15倍】となりました。

つまりB社のPERは【15倍】となります。

それでは、A社・B社、どちらがお買い得になるのでしょうか。

PERが高いと「割高」、PERが低いと「割安」と判断できるので、同じ株価でも利益の観点から見ればB社の方がお買い得となりますね。

EPSとは?

EPS(Earnings Per Share)は、日本語では「一株あたりの純利益」と訳します。PERの計算式に用いられるEPSですが、EPS自体も企業の収益性や成長性の判断指標となります。

上述した通り、EPSは企業の純利益を発行済株式数で割った数値です。EPSが増加するとPERが低下するため、株価の適正判断に重要な役割を果たします。企業規模が小さくても、EPSが高ければ、収益性が高いと言えるでしょう。

また、過去のEPSと比較することで、企業の成長度合いを判断することも可能です。さらに、増資や株式分割によって発行済株式数が変化すると、EPSも大きく動きます。EPSが高いほど収益性があり、将来の成長が期待できるのです。

ただし、当期純利益が必ずしも本業で上げた利益とは限りません。土地や有価証券の売却益が含まれる場合、一時的に利益が高くなるので注意が必要です。 なお、EPSは、有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」や、注記情報の「1株あたり情報」などを通じて確認することができます。

「15倍が標準」を信用するのはダメ…?──PERの目安とは?

上述した通り、PERの数値が高いと、株価に対して企業の収益力が低く、PERの数値が低いと、株価に対して企業の収益力が高くなります。 しかし、PERは業種や市場環境、企業の成長性によって異なるため、一概に判断することはできません。

では、どのような目安で判断すれば良いのでしょうか。詳しく解説していきます。

PERの目安は?「高い」「低い」どっちがいい?

PERが高いと割高、PERが低いと割安になりますが、必ずしも低いほうが良いとは限りません。PERが高い場合、投資家の期待値が高く、株価が上昇し、今後の成長を見込んでいるケースが多いからです。反対にPERが低い場合は、市場が収益力を低く見ている可能性があります。

他にも、成長が期待される企業においてPERが低い場合、その成長性が株価に十分反映されていないかもしれません。こうした企業の株式は、「長期的に見れば割安で価値がある」と考えられることが多いです。また、PERが低くても企業の将来性が乏しい場合、早期の投資回収が期待できるものの、長期的な投資リスクが高まる可能性があります。

このように、環境や背景によって、実際の評価は大きく変わります。そのため、PERが高い・低いというだけで投資判断を下すことは危険です。

また、一般的な目安として、PERは15〜20倍が標準とされていますが、業種によって異なるので注意が必要です。詳細は次の項目で解説します。

業界別の平均PER

PERの目安は業種により異なりますが、一般的には成長産業(IT、バイオテクノロジーなど)はPERが高く、成熟産業(金融、エネルギーなど)はPERが低めである傾向があります。

各業種・規模のPERは、以下で確認することができます。

日本取引所グループ「規模別・業種別PER・PBR(連結・単体)一覧」この一覧をもとに市場・業界別の傾向を見ていきましょう。

▼各市場の平均PER(2025年3月時点)

| 製造業 | 非製造業 | 総合 | |

|---|---|---|---|

| プライム市場 | 17.0 | 15.9 | 16.2 |

| スタンダード市場 | 11.9 | 13.6 | 12.8 |

| グロース市場 | ― | 35.4 | 40.2 |

※出典:日本取引所グループ「規模別・業種別PER・PBR(連結・単体)一覧」より引用

上記の表は、各市場における製造業・非製造業・総合で見た平均PER倍率を比較したものです。

割高・割安を判断する目安は一般的に「15倍」と言われていますが、この表からも分かる通り、市場や業種によって大きく数値が異なります。

▼業種別PER倍率上位ランキング(2025年3月時点)

| プライム市場 | スタンダード市場 | グロース市場 | |

|---|---|---|---|

| 1位 | 非鉄金属(85.6) | 銀行業(58.4) | 倉庫・運輸関連業(71.3) |

| 2位 | 情報・通信業(23.2) | 小売業(20.5) | 情報・通信業(67.6) |

| 3位 | 繊維製品(22.3) | 水産・農林業(20.1) | 金属製品(43.8) |

| 4位 | 電気機器(22.3) | 情報・通信業(17.2) | 繊維製品(37.9) |

| 5位 | 医薬品(20.8) | 精密機器(16.9) | 小売業(28.4) |

※出典:日本取引所グループ「規模別・業種別PER・PBR(連結・単体)一覧」より引用

上記の表は、各市場で平均PER倍率が高い業種を順に並べたものです。プライム市場では、「非鉄金属」、「情報・通信業」、「繊維製品」が上位に入っています。スタンダード市場では、「銀行業」、「小売業」、「水産・農林業」などが上位に入り、グロース市場では「倉庫・運輸関連業」、「情報・通信業」、「金属製品」などが上位に入っていることが分かります。

ちなみに、1年前(2024年2月)のプライム市場では、「電気・ガス業」、「保険業」、「パルプ・紙」が上位入りしていました。このように、PERはタイミングによっても大きく変動するので、最新の情報や過去の情報を照らし合わせて判断するべきでしょう。

▼業種別PER倍率下位ランキング(2025年3月時点)

| プライム市場 | スタンダード市場 | グロース市場 | |

|---|---|---|---|

| 1位 | 電気・ガス業(6.8) | 鉱業(6.6) | 証券、商品先物取引業(6.6) |

| 2位 | 石油・石炭製品(7.0) | ガラス・土石製品(7.1) | 空運業(10.4) |

| 3位 | 海運業(7.4) | 輸送用機器(7.8) | 輸送用機器(15.0) |

| 4位 | 鉄鋼(8.8) | 鉄鋼(8.5) | 不動産業(15.9) |

| 5位 | パルプ・紙(9.0) | 陸運業(8.6) | 非鉄金属(17.2) |

※出典:日本取引所グループ「規模別・業種別PER・PBR(連結・単体)一覧」より引用

上記は、各市場で平均PER倍率が低い業種を順に並べたものです。プライム市場では、「電気・ガス業」、「石油・石炭製品」、「海運業」が、スタンダード市場では、「鉱業」、「ガラス・土石製品」、「輸送用機器」が、グロース市場では「証券、商品先物取引業」、「空運業」、「輸送用機器」が下位となりました。 今回は参考までに上位・下位の業種別平均PER倍率を紹介しましたが、PERの平均値が異なる業種の企業を比べてもあまり意味はありません。同業他社や自社の過去推移と比較し、評価・判断の基準にすると良いでしょう。

組み合わせて活用することで精密な分析が可能!──PERとPBRの違い

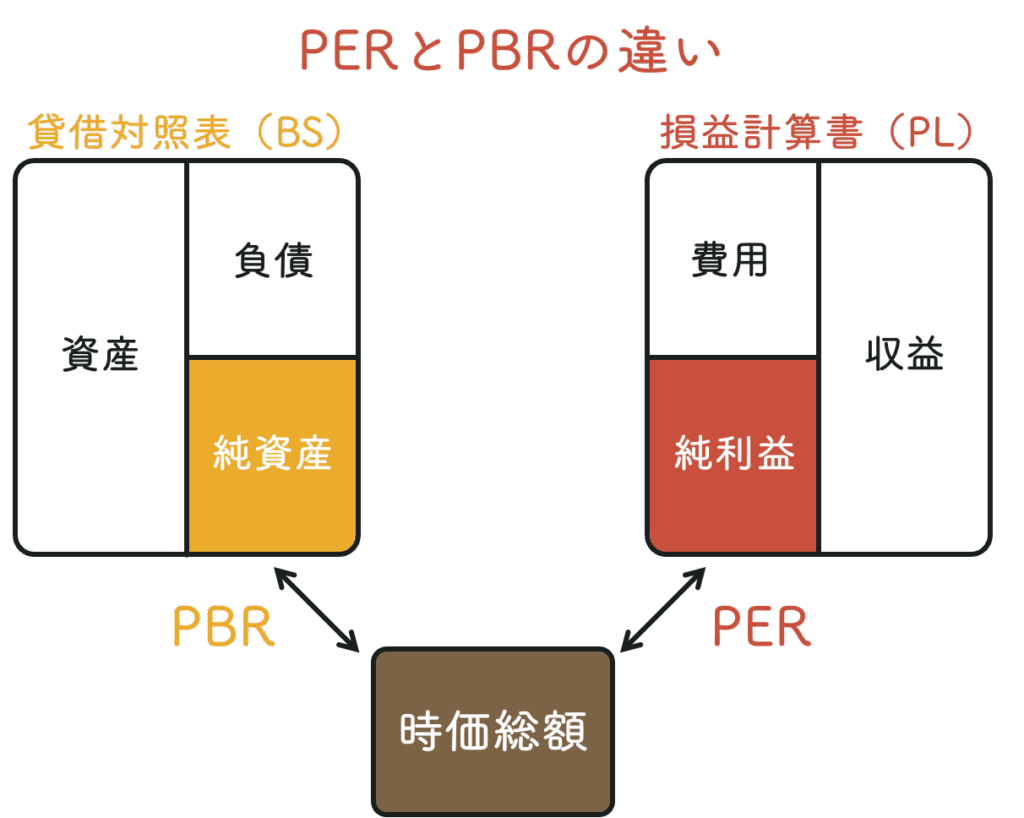

企業の収益性や成長性を見極める指標として、PERのほかにPBR(株価純資産倍率)というものがあります。PERと具体的にどう違うのか、どのように活用していくのか、一つずつ解説していきます。

PBRとは?

PBR(Price Book-value Ratio)は、「株価純資産倍率」と訳します。株価が企業の純資産(BPS)に対して適正かどうかを判断する指標です。企業の株価が1株あたりの純資産の何倍であるかを示しています。

PBRを算出する計算式は以下の通りです。

【PBR = 株価÷1株当たり純資産(BPS)】

PERでは、株価を1株当たりの純利益(EPS)で割って算出しますが、PBRは株価を1株あたりの純資産(BPS)で割って算出する点が大きな違いです。なお、純利益は企業が1年で得た売上から経費や税金などを差し引いて最終的に残った金額のことを指し、純資産は会社が持つ資産から負債を差し引いたものを指します。

PERとPBRの使い分け

PERとPBRは、どちらも企業の株価水準を評価するための指標ですが、PERは企業の収益力を評価する指標、PBRは資産価値を基準に評価する指標であるという違いがあります。

PERとPBRは評価基準が異なるため、両者を組み合わせて企業価値を多角的に分析することで、判断材料を増やすことができるでしょう。

最低限抑えるべきポイントを詳しく解説!──PERを活用する際の注意点

PERは便利な指標ですが、数値だけで判断すると誤った評価につながる可能性があります。PERを活用する際に注意すべきポイントを解説します。

PERの比較は同業種や過去のデータと行う

PERには絶対的な基準がなく、異なる業界の企業をPERで比較しても適正な評価はできません。また、PERは一時的な要因によって変動することもあるため、単年度のPERの数字だけで「割高」「割安」を単純に判断することも困難です。

そのため、同業種の平均PERや過去のPER推移を比較しながら、 PBRやROE(自己資本利益率)、ROA(総資産利益率)など、他の指標と合わせて、総合的な観点で判断する必要があります。

| 指標 | 内容 |

|---|---|

| PER | 企業の株価が1株あたりの純利益の何倍か(利益)を測定 |

| PBR | 企業の株価が純資産の何倍か(資産価値)を測定 |

| ROE | 自己資本をもとにした収益性(経営効率)を測定 |

| ROA | 総資産でどれほど利益を上げたか(資本の効率性・収益性)を測定 |

PERの比較は同業種や過去のデータと行う

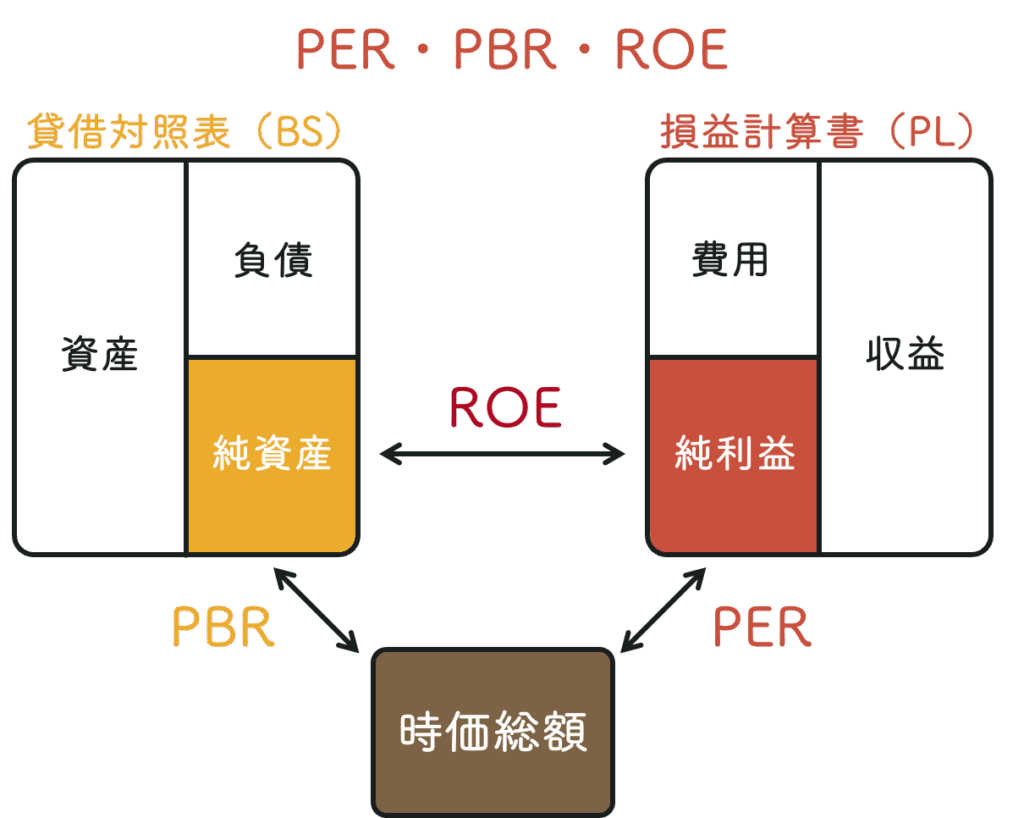

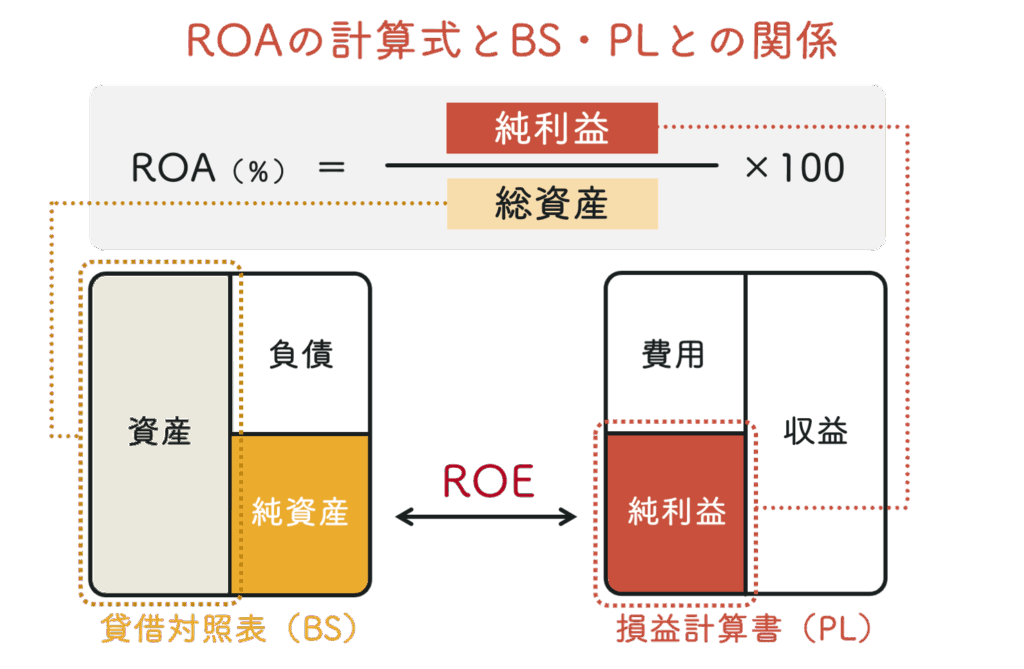

ここで、PER・PBRのおさらいと、ROE・ROAについての解説をイラストで分かりやすく解説していきます。

まず、PERは「企業の株価が1株あたりの純利益の何倍か」を示す、企業の利益力に着目した指標です。

PBRは「企業の株価が純資産の何倍か」を示す、資産価値に着目した指標でしたね。PERが高くても、PBRが低ければ、純資産価値が十分に反映されていないことになるので、どちらの数値も分析する必要があります。

次に、ROEは自己資本に対する当期純利益の割合を示すもので、企業の収益性を表す指標です。ROEが高い企業は、少ない自己資本で高い利益を上げる優良企業と評価されることが多く、その結果、PBRも上昇する傾向があります。

一方、ROAも経営効率を示す指標ですが、ROEが自己資本に対する利益の大きさを示すのに対し、ROAは総資産に対する利益の大きさを示す点で異なります。

このように、複数の指標を組み合わせることで、企業の価値を多面的に評価でき、より精度の高い投資判断ができるようになるでしょう。

PERが機能しないケースがある

企業が赤字(当期純損失)を計上した場合、PERがマイナスとなってしまうケースがあります。というのも、赤字を計上することで1株あたりの純利益(EPS)がマイナスとなり、PERが正しく算出されなくなってしまうのです。

具体例を見ていきましょう。

| 1株あたりの株価 | 当期純利益 | 発行済株式 | 1株あたりの純利益(EPS) | |

|---|---|---|---|---|

| C社 | 1万円 | −5,000万円(赤字) | 10万株 | −500円 |

C社のEPSを計算すると、以下のようになります。

【当期の純利益(-5,000万円)÷発行済株式(10万株)=-500円】

これをもとにPERを算出すると以下のような結果になりました。

【株価(1万円)÷1株あたりの純利益(-500円)=-20倍】

このように、赤字を計上することで、PERもマイナスとなってしまうのです。赤字と言っても、一時的な業績悪化によるケースや、企業の再編や大規模な投資に伴う一時的な損失、経営不振や市場環境による持続的な赤字など、その背景は企業により異なります。一時的な業績変動でPERが異常値になることも珍しくありません。

中には、特別損失が生じて当期純利益がマイナスになったものの、経営利益自体は黒字であるというケースもあります。そのため、PERがマイナスだったとしても、必ずしも投資を控えるべきだとは限らないのです。

PERがマイナスとなっているケースでは、以下3点に気を付けると良いでしょう。

① 他の指標を組み合わせて活用する(例:PBR、売上高成長率、市場動向、経営戦略など)

② 一時的な要因で赤字を計上しているのか、あるいは構造的な問題を抱えているのか、慎重に判断する

③ マイナスとなった原因を分析し、それを考慮したうえで投資判断を行う

PERを活用する際は慎重に!

PERが低い場合は割安とされ、高い場合は成長期待が高いと判断されることが多いです。しかし、PERは業種や市場環境、企業の成長性によって異なるため、一概に判断することはできません。PERだけでなく、PBRやROEなど、他の指標と併せて総合的に判断する必要があります。

PERを活用する際には、同業種の平均PERや過去のPER推移を比較しながら、他の指標を組み合わせて分析することが大切です。また、企業が一時的な要因で赤字を計上している場合はPERがマイナスになることもありますが、その背景や原因まで分析した上で最終的な判断を下しましょう。 株式会社NEWOLD CAPITALでは、中小企業庁が創設したM&A支援機関の登録組織として、事業承継や成長戦略を目的としたM&Aをフルサポートしています。経験豊富なアドバイザーが、高品質かつリーズナブルな費用で貴社をご支援します。M&Aをご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。